中国へ―平和と友好の旅

七三一部隊の陳列館で

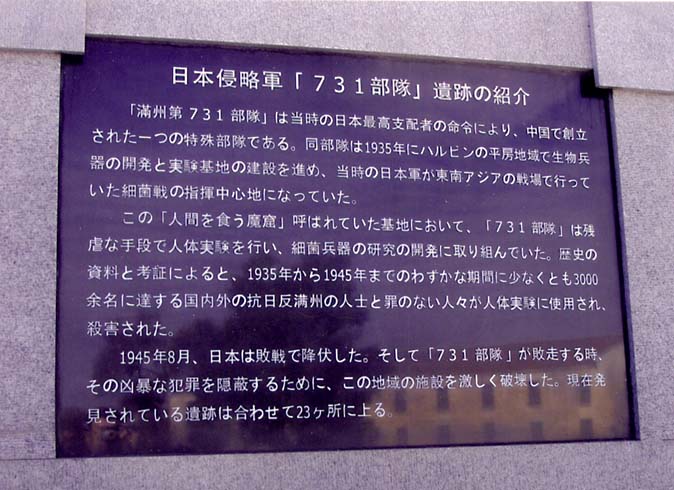

明るみに出た事実

|

| 731部隊陳列館 正面入口 |

侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館は、ハルピン郊外の平房区に存在する。七三一部隊の残忍極まりない人体実験の犯罪は戦後も長いことふたをされていたが、森村誠一の著書「悪魔の飽食」でやっとその残虐な事実が明るみに出ることとなり、大変な戦慄が私たちを襲った。

どうしてあんなにむごいことが出来たのだろうと、私は何度考えても想像できない苦しみに襲われる。絶対的天皇制の教育が、想像できないほどの残虐な行為を平気で出来る人間を作り出した事実が、恐ろしくてならない。

私は、中国に行く前に、篠塚良夫著「日本にも戦争があった」を手にした。篠塚さんは、七三一部隊の元少年隊員だった人だ。戦争を知らない世代の若者に向かって篠塚さんは、血を吐くような思いで平和を語りかけている。

十五歳の時七三一部隊が何をするところかも知らずに入隊し、そこで教育され、五人のマルタ(人間モルモット)、を殺害することに手をかしたこと、戦後「撫順戦犯管理所」で、手厚く暖かい待遇と人間教育を受けることによって、「鬼子(クイズ)」から「真人間」になったいきさつを包み隠さず記した。

|

| (クリックで拡大表示します) |

どれほどの待遇を受けたかは、「死刑の前だから大切にするのだ。」と捕虜になった日本人がおびえ、おののいたことでも良くわかる。

篠塚さんは深い反省と苦悶の末に、今、真実の語りべ「証人」として、中国と日本の平和友好のために人生をささげて活躍している。篠塚さんの思いが切々と伝わってくる本だった。

しかし百五十ページもないのに、私は一気に読むことができなかった。あまりの残酷さに胸が締め付けられ、たびたび本を閉じなければならなかった。

彼の同郷の少年隊の戦友、平川三雄は、マルタの実験に使われた細菌に感染し、病院に入っているはずだった。ところがある日、マルタとして運ばれてくる。そして中国人のマルタと同じように、麻酔剤によってデータが狂わないように、生身を切り刻まれて「畜生!」といって死んでいった。

彼は友人の殺害をも手伝わざるを得なかった。「天皇と科学のため」と脅されて。七三一部隊の秘密を守るためには、日本人であっても容赦なく殺したのだ。

|

| 731部隊 凍傷実験の冷凍室跡 |

人間の命の重み

陳列館でバスを降りた私の胸は、もうすでに苦しくなっていた。建物から霊気が伝わってくるようだった。「冬は零下三十度以上になるから外でいいけど、夏はこの実験室が使われました」マルタを鎖につないで凍傷の実験をしたレンガ造りの冷凍室は、壁だけがしっかり残っていた。その向こうに、死んだマルタを焼いた焼却炉の煙突が不気味にそそり立つ。

|

| 「マルタ」の引き込み線跡 |

五人一組にして一人にはワクチンを、四人には四種類のペスト菌をそれぞれ打ち、病気の進行を観察した部屋の跡地、悶え苦しむマルタとなった人たちの姿を想像した。マルタを連れてきた列車の引込み線、悲惨な拷問が待っていると知っていたのだろうか。この凄惨な場にいて、どうして平気な気持ちでおれようか。

ふと見ると隣り合わせに幼稚園があった。若い先生と一緒に十数名の子どもたちが走り回って遊んでいる。と、突然園庭の隅に走っていって一列に並んで、いっせいに「つれしょん」をはじめたものだ。先生の指示でやっているようにも見えたから、いつものことなのだろうか。「えー、あんなところで!」とびっくりしたが、なんだか救われた気持ちにもなった。

無残に殺された命と無邪気な命、隣通しのこのコントラストが戦争の残酷さをいっそう浮き彫りにしていた。

七三一部隊と「ミドリ十字」

帰国した次の日、二十日の「しんぶん赤旗」で、私は「ミドリ十字」の見出しの小さな記事を目ざとく見つけた。「七三一部隊はこうしてまだ息の根を止めていない」と、怒りがわいた。

某病院の照会に、C型肝炎汚染の血液製剤の納入はしなかったとうそをついていたミドリ十字が、実は納入していたことを認めていたニュースだった。このため、医師は汚染血液製剤を患者に使ってしまっていた。

薬害エイズの問題を初めとし、人工血液で捏造問題を次々起こしている「ミドリ十字」の前身「日本ブラックバンド」は、七三一部隊二代目の元部隊長、北野政治が創設した会社であることは、誰もが知っている事実である。命を何とも思わない考えは脈々と流れているではないか。これは偶然ではなく、中国で行った人体実験の実績が利用された疑いも、最近濃厚になっているという話もあるくらいだ。

七三一部隊の責任者だった石井四郎は、許しがたいことにアメリカ軍との取引で、細菌戦の膨大な資料の提供と引き換えに戦犯を免れているのである。当然一級戦犯になるべき人物が!

アメリカの侵略戦争は、マルタとなった命を踏みつけて、さらに罪なき人の屍を無数に積み上げる人でなしの行為である。

長春から瀋陽へ向かう「旧満鉄」の列車のなかでのこと、日本人とわかった私たちに、隣に座った中国人が質問攻めをしてきた。そのひとつは「七三一部隊の隊員はなぜ戦後もずっとだまり続けていることができたのか」だった。私が篠塚良夫さんの本を読んで感じたことは、軍の圧力もさることながら、「真人間」になったからこそ、自分の罪業を話すことが苦しく辛かったに違いない、ということだった。